大学入学共通テスト試行調査を題材に、共通テスト物理のポイントになる点と、対策法、勉強法をまとめていきたいと思います。

この記事は第2問、第3問、第4問に関してのまとめです。

前回の記事で、全体と第1問についてまとめています。

目次

第2問 運動量

第2問の前半は、典型的な計算問題でした。

共通テストでもパターン化された計算問題はでるということですね。

詳しい解説は、解説動画をあげたので、ぜひそちらをご覧ください。

問題ごとに正答率と分析をしてみます。

第2問-1 衝突後の速度

衝突前の速度と、はねかえり定数(反発係数)が与えられ、衝突後の速度を求めるというもの。典型問題なので、他の問題に比べて、正答率は高めです。

正答率は、58.5%

他の問いに比べて正答率は高いですが、このように立てる式が2つあるような問題は、普段のセンター試験では受験生が苦手としていて、正答率が低めにでる傾向があります。

こういう問題を外さないように、たくさん練習をしておきたいですね。

第2問-2 衝突時の平均の力

衝突の時間をΔtとして、衝突時に物体が受ける平均の力を求める問題。

前問の答えを使うので、前問を正解した58.5%の人しか、正解するチャンスはありません。

正答率は、36.9 %

これも、特にひねりのない、基礎知識の確認の問題です。

正答率の低さは、前問からの続きであることが影響しているでしょう。

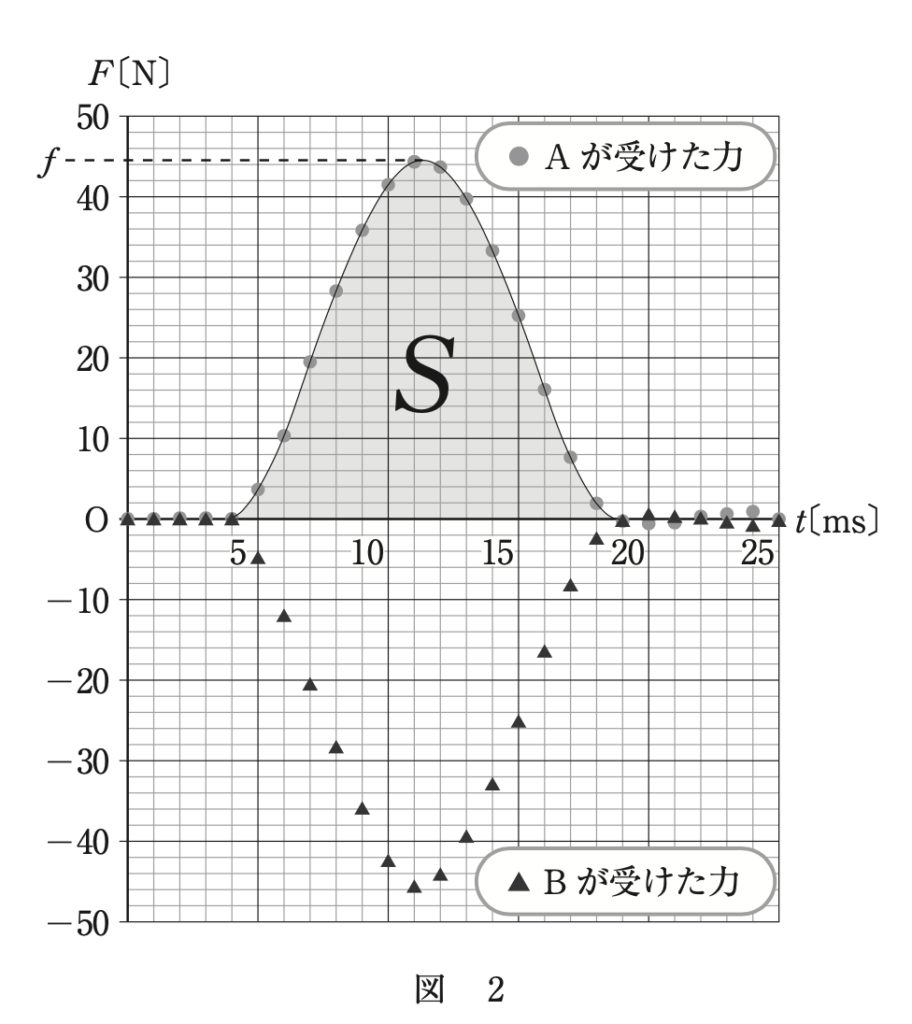

第2問-3 F-tグラフの面積と力積の関係

新傾向の問題です。実験の結果に関しての会話文の空欄を埋める問題です。

1つ目の空欄では、衝突が弾性衝突だった際の力積を聞かれています。

これも前問の結果を使う問題です。前問を間違えていたら厳しいです。

正答率は、36.8 %

2つ目の空欄は、グラフの面積を答える問題。

山のような形のグラフを、大まかに三角形とみなす、ということが要求されます。

正答率は、75.8 %

大体の受験生は「グラフを大まかにみる」ということに対応できたようです。

第2問-4 実験データを利用する問題

正答率は、36.8 %

すごく正答率が低いです。低くなった要因を考えてみます。

① 前問第2問−2の回答を使う

ちなみに、前問の正答率は36.8%と75.8%です。両方正解している必要があります。厳しい。

② 具体的な数字を拾いに行く場所が多すぎる

問4の問題文内の数値、衝突前後の条件から反発係数e、パートBのリード文、グラフ内の目盛り(大まかな値)、このように4箇所から数字を持ってくる必要がありました。この数の引用元を探すのは、流石に厳しかったようです。

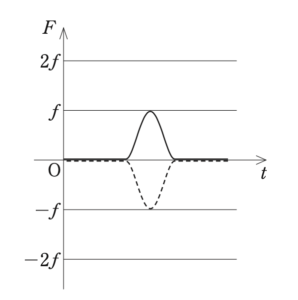

第2問-5 衝突時の力に関する考察問題

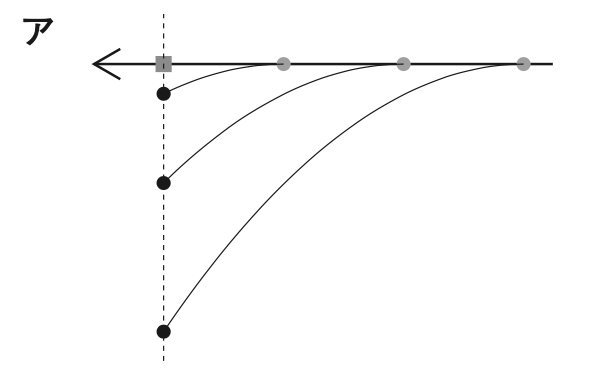

両者を速度v同士で衝突させた時と、片方静止、片方2vで衝突し時で、以下のF-tグラフがどのように変化するか、という問題。

正答率は24.2 %

おそらく全ての受験生が初見だったと思います。

作用反作用の法則や、衝突時の力の発生メカニズムなど、考えることが多い問題です。

やはり物理現象の原理を深く考察することが大切になるでしょう。

第3問 波動・光の干渉

第3問は新傾向と言える問題がたくさんありました。キーとなる大問です。

解説動画はこちら

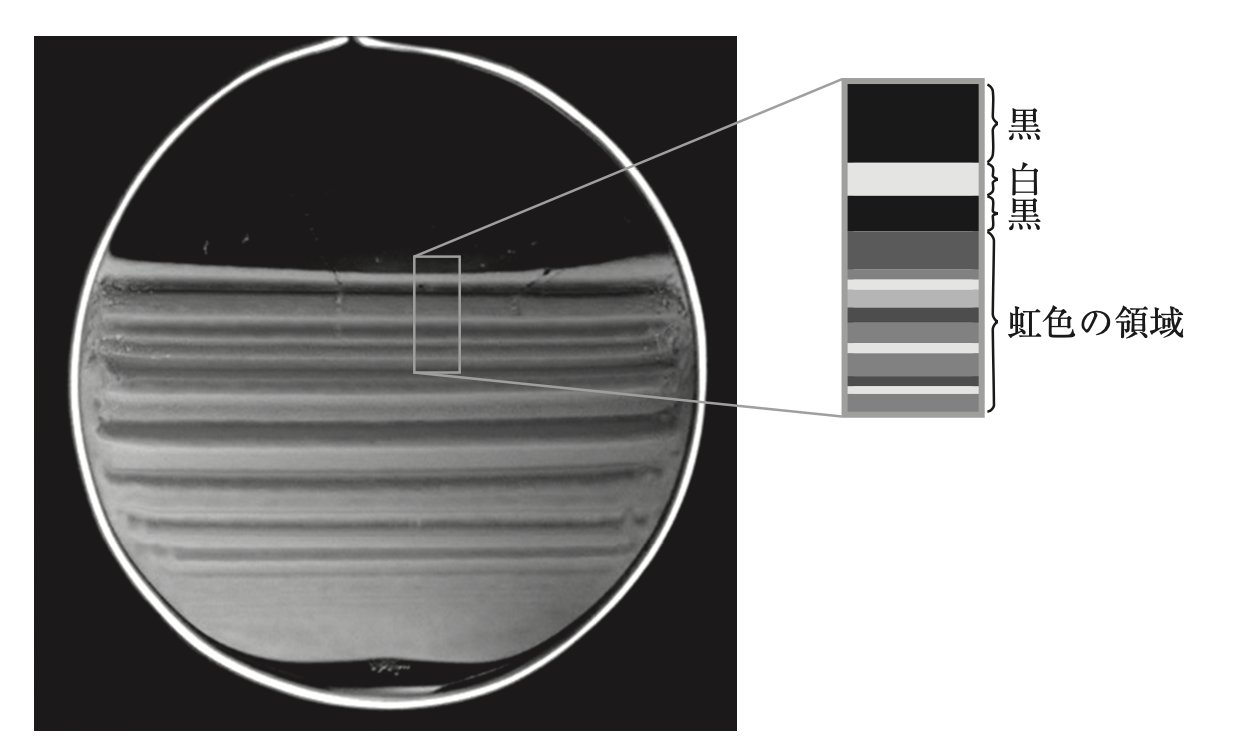

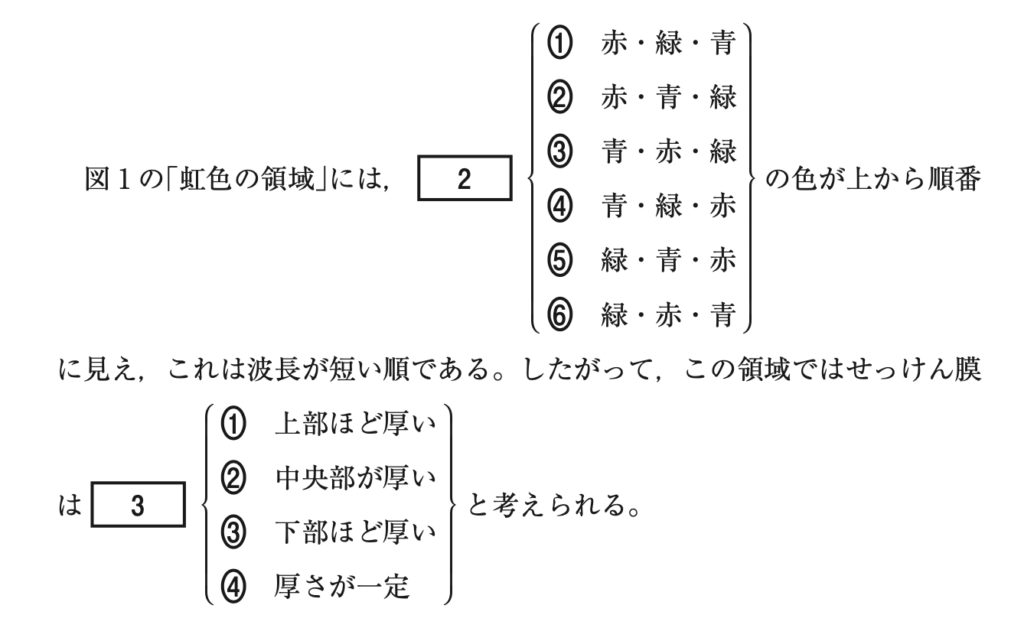

第3問-1 薄膜の干渉の条件式

シャボン膜による薄膜の干渉の条件式を立てる問題。典型問題です。

正答率は50.5 %

典型問題だけあって、正答率は高めです。しかし、解答までに押さえとくべきポイントが複数あるので、普段のセンター試験では受験生が苦手とし、正答率が低めにでる問題ではあります。(第2問の1問目と同じ)

典型問題は全てこのパターンになるかもしれません。

第3問-2 原理の説明の空欄補充

実験原理の空欄補充です。

正答率は1つ目が56.1%、2つ目が58.6%、高めの正答率です。

空欄の1つ目に注目です。空欄の後に、答えにつながる致命的なヒントが書かれています。

空欄を読んだところで、焦って目を離してしまうと、思わぬ時間のロスになるかもしれません。

見慣れない実験の原理説明では、問題文に親切なヒントがあるかも、という心構えは持っていた方が良さそうです。

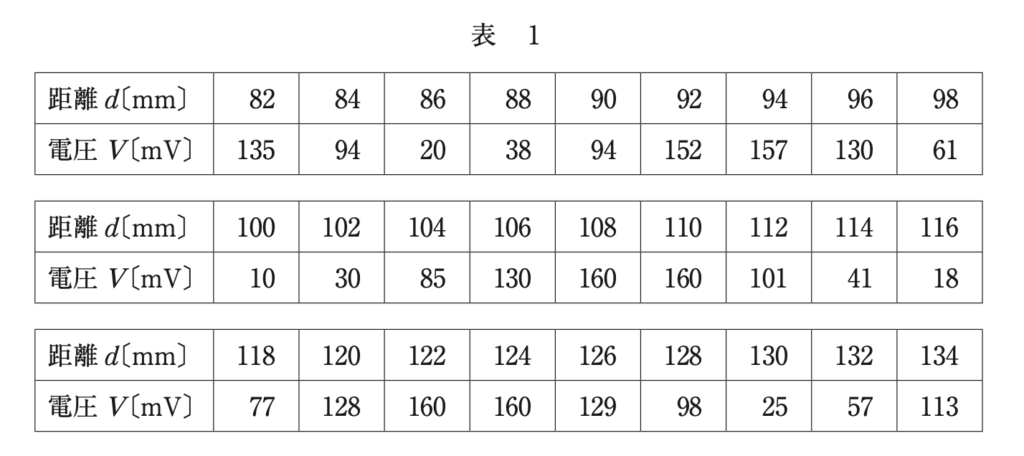

第3問-3表データから、起きている現象を予測

ここからBパートです。

実際の実験データが表の形式で記録されています。

最初の問いは「この結果から確認できる現象は何か」というものです。

正答率は39.5%

「数値から起きている現象を考察する」という経験をしたことのある受験生はほぼいないでしょう。

また、数値には「大まかな傾向」はありますが数字のばらつきがあります。

実験の結果なので当然ばらつきがでますが、その「大まかさ」に対応できないと表が読みづらくなります。

大まかに捉える練習はしておく必要がありそうです。

ただ、この問題は、定常波の発生条件を把握していれば、表からでなくとも予想できたりします。物理現象の原理の理解も大切ですね。

第3問−4 表の結果の読み取り

データから、大まかな数値を答える、という問題です。

正答率は34.9 %

はっきりとした数字が出せない以上、1問の差で合否が別れる受験生にとっては解答するのに勇気がいるはずです。

よく練習しておく必要があります。

第4問 電磁誘導

全体の中で一番難易度が高かったと思います。

解説動画はこちら

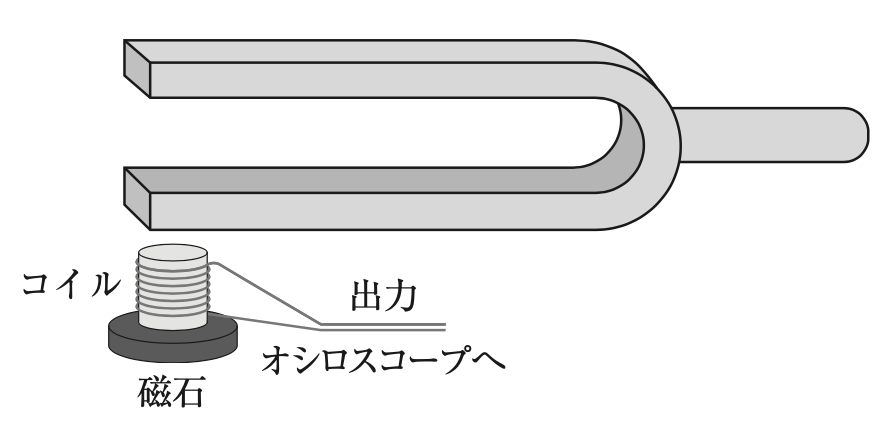

大問4ー1 波の3要素に関する問い

Aパートでは、エレキギターの原理が題材となっています。

問1は、弦を強くはじくと、波はどうなる?という単純な問題でした。

正答率は85.6%

特筆することはない問題かと思います。

大問4−2 銅の弦だと音がでない理由の考察

いよいよ原理に踏み込んだ問題で、銅の弦にすると音が出ないのはなぜかを選ぶ問題です。

正答率は27.8%

とても正答率が低いですが、これは正解するまでの道のりがとても遠いからだと思います。

①まず、どのような原理かを、問題文を読んで理解しなければいけません。

②そして、磁石の近くで鉄は磁化するが、銅は磁化しない、という特徴を見出す必要があります。

③そしてそして、磁化する、しない、というのが「比透磁率」という物理量で説明できる、と知っておく必要があります。

この3つのハードルは、全て受験生にとっては高いハードルになったと思います。

「比透磁率」は普段の計算問題などではあまり登場しない物理量なので、受験生には馴染みがないです。共通テストに向けては、語句の意味も大切にした勉強をしておく必要がありますね。

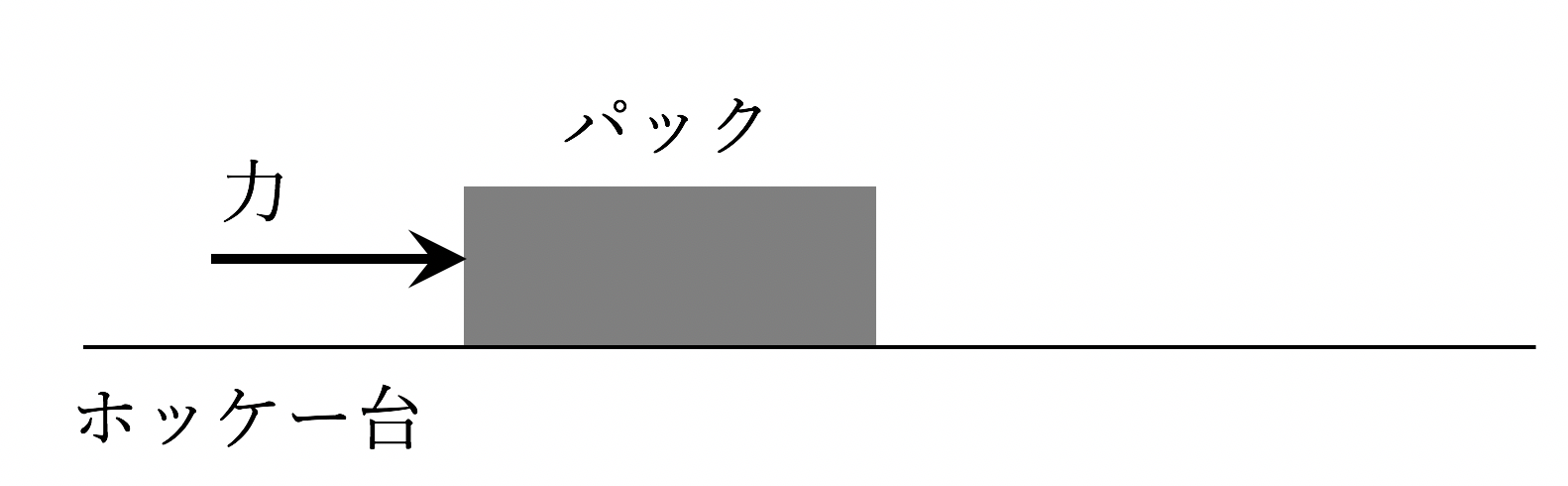

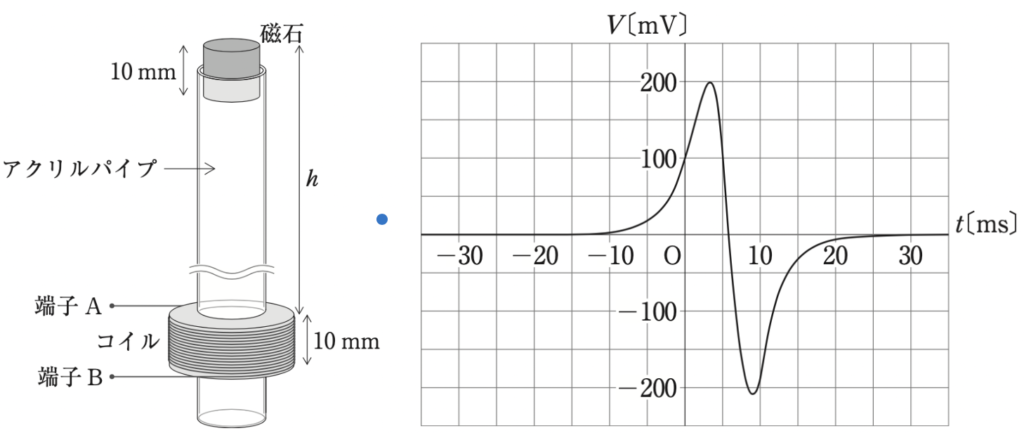

大問4-3 落下する磁石による電磁誘導

ここからBパートです。コイルに向かって磁石を落下させる電磁誘導を考察します。グラフから、流れる電流の向きと、磁石の向きを答えます。

正答率は29.9% (部分点あり、部分点を獲得したのは15.8%)

まず、起電力の向きが分かっても、電流の向きを逆にしてしまう受験生が本当に多いです。解説動画内で、コイルを電池として捉えれば、そのミスは防げる!とコツを紹介しましたので、参考にどうぞ。

また、これも「解答までに押さえとくべきポイントが複数ある問題」なので、正答率は低くなる問題です。

考えていることは典型的なので、間違えないようによく練習しておきたいです。

「部分点」という採点形式は今までありませんでした。

電流の向きを間違えてしまったけれど、それに対応した磁石の向きを正しく考えることができていたら得点となります。

新しい形式ですが、解く際に影響は出ないので、気にしなくていいと思います。

大問4ー4 条件を変えた実験の結果の予測

磁石を落下させる高さを半分にしたら、結果がどうなるかを予想する問題です。

正答率は1つ目(起電力)が24.8%、2つ目(通過時間)が16%

解答は、コイル突入時の速度が1/√2倍になるので、起電力が1/√2倍になり、コイル通過にかかる時間は√2倍になる、となります。

しかし、この問題、気になるポイントがたくさん。

①突入時の速度が1/√2倍になったときに、起電力が1/√2倍になることを、高校物理では数式で示せないので、大まかにそうだろう、と考察しないといけません。

②コイル通過にかかる時間も、本来は加速度運動しているはずだけれど、等速運動とみなして計算、しています。

③もっといえば、電磁誘導の影響で、重力以外に反発する力を受けているので、突入時の速度が1/√2倍というのも厳密には誤りです。

「数値のばらつき」を「大まか」にみる問題は、ここまでにもたくさん登場しましたが、「現象そのもの」を「大まか」に捉えるというのは初めてです。

このような視点を高校生に身につけて欲しい、というメッセージなのだと捉えて、共通テスト対策をしていく必要がありますね。

対策まとめ

共通テスト全体の分析をしてみました。長くなりましたが、お読みいただきありがとうございます。

最後に対策をまとめます。

① 典型問題では、数ステップ踏む問題が多くでそう。普段の演習でも、そういう問題を重点的に練習しておこう

② 典型問題は、その後に連鎖的に続く問題となるかもしれない。見直しをしっかりしよう。

③ 問題文中の「およそ」という言葉に敏感になろう。「数値」のおおよそと、「現象そのもの」のおおよそ、の2つのパターンが要求されるかも。

④ 語句を聞かれることもありそう。疎かにせず、知識を整理しておこう

⑤ 数値を持ってくる時は、リード文、該当問題文、グラフ内、など複数の場所から持ってくる、という心構えを持っておこう。

以上が、共通テスト特有の気を付けるポイントになると、私は考えました。参考になったでしょうか。

いよいよ第1回の試験が迫ってますが、がんばっていきましょう。

A Melbet free spins promo code is specifically for casino slot enthusiasts. This type of code grants a set number of free spins on a selected popular slot game, often without requiring a deposit. The melbet promo code pakistan bonus sum from these spins is the total value of winnings generated from them. For example, a code might offer 20 free spins at €0.10 per spin, giving you a €2 potential winning amount.